購買プロセスが複雑になっていくBtoB営業において、営業DXによるデータの可視化とデータに基づいた意思決定・PDCAへの移行は必然になっています。2006年の時点で、「データに基づいた科学的なアプローチを採用している営業チームは、成績下位25%の営業担当者の生産性を200%向上する」ことが分かっています。(参照:ハーバードビジネスレビュー)今日においても様々な企業において営業DXが組織の生産性を高めることを証明しています。

本記事では営業DXにおいて重要な役割を持つSFA(Sales Force Automation)について、導入から活用までのステップをご紹介します。

SFAとは?

SFAとは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略語で、日本では「営業支援システム」や「営業管理ツール」と呼ばれています。営業活動におけるデータやログを蓄積していくことで、営業プロセスの最適化や営業活動の効率化を実現するシステムです。1986年に米国のソフトウェア企業であるオラクルが営業支援システム「Oracle Sales Force Automation」を発表以降、全世界で利用されているシステムであり、現在ではスタートアップから大企業まで営業部門を持つ全ての企業に導入されています。本来のSFAの思想は、営業担当者がコンピューターではできない、より人間関係を重視した活動に従事できるようにすることです。そのため、情報の整理や蓄積、見える化によって、営業担当者が顧客との関係構築に集中できるようにすることがSFA導入の大きな目的とされています。

SFAは、個人依存営業からの脱却のきっかけを作る

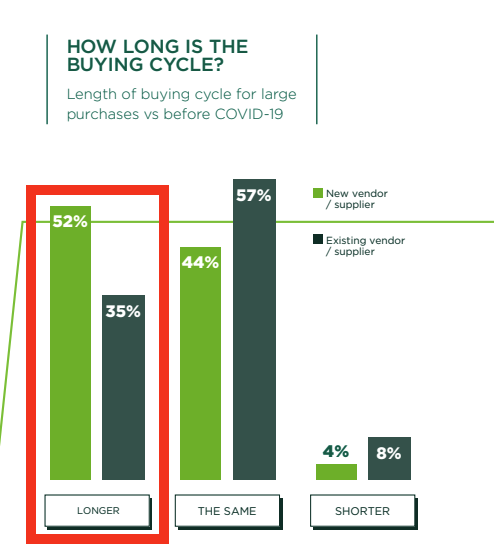

米国のコンサルティング企業であるコーン・フェリーが2021年に実施した調査によると「COVID-19導入前後で比較した時に、B2Bバイヤーの52%は新規購入の購買サイクルが長くなった」と回答しており、ますますBtoB営業の難易度が高まってきています。

出典:コーン・フェリー

このようにBtoB営業の難易度が高まってきている中、ハイパフォーマーや個人の営業活動に依存した体制では、スピード感が遅く競合他社や新規参入企業に追い抜かされるリスクを抱えてしまいます。つまり、これからは個人依存にした営業活動からの脱却を目指し、そしてチーム営業でPDCAサイクルを高速に回すことが大きな鍵となります。SFAは「営業担当者の目線を、個人からチームへ向ける」システムです。個々がバラバラに営業活動しているところを、SFA内の情報から「チーム全体の基準を構築」し、「チーム営業の活動促進」へ変革させるきっかけを作ります。

SFAが営業活動に必要な理由

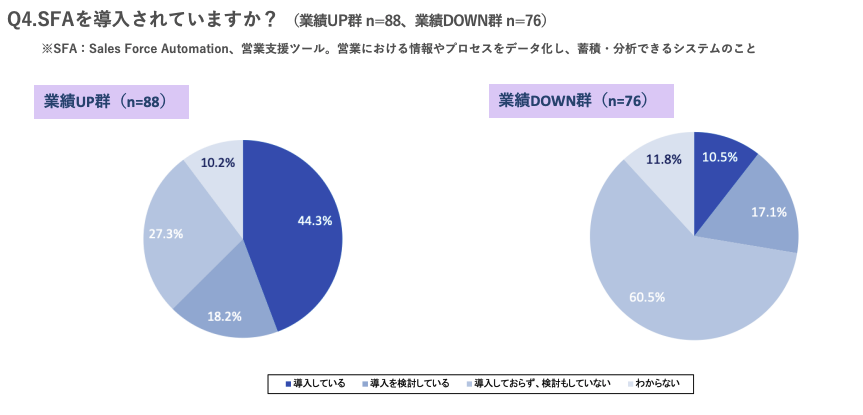

既にデータとしてSFAが営業業績の向上に良い影響を与えているということが分かっています。2022年に株式会社サプリ社が188名の過去2年間で業績が上がった/下がった営業組織の社員を対象にした調査において、過去2年間で業績が上がったグループ(業績UP群)の44.3%が導入しているのに対し、過去2年間で業績が下がったグループ(業績DOWN群)は、たったの10.5%という結果が明らかになっています。

出典:株式会社サプリ

つまり近年においてSFAの活用は営業業績を向上させるのに必須であり、企業の競争力さえも変えてしまいます。SFAが営業業績を向上させる理由をより深く理解するために、SFAの効能を説明します。

営業活動の効率化

SFAの重要な機能である顧客情報や営業活動ログの一元管理が、営業活動を効率化させます。エクセルでは「属人的な営業管理」となってしまいます。例えば各顧客状況の詳細や電話・メール内容などの営業活動ログまでは蓄積できず、担当者によってはチームに共有していない案件を隠し持っている場合もあります。そのため、営業ナレッジの蓄積不足や担当者の引き継ぎ漏れ、営業のヨミの見誤りなど、「営業活動の効率を下げてしまう原因」を作っています。SFAは顧客情報と営業活動のログを記録し一元管理するため、営業担当者が属人的に管理するスペースを少なくできます。その結果、営業活動の効率を下げる原因も少なくなり、営業チーム全体の効率化を実現できます。

営業プロセスの強化

顧客情報や営業活動ログの一元管理が「正確な営業活動の数値」を可視化させます。そのため、営業プロセスの各ステージ(商談化・提案・受注など)うえでの課題とアクションプランが明確になります。この「正確な営業活動数値」が重要で、間違った営業活動数値を参考にしていては精度の高いPDCAを回すことはできません。営業プロセスの課題を特定するためにも、SFAによる顧客情報と営業活動のログを一元管理することが大きな鍵となります。また、パフォーマンスの高いメンバーや、逆に成績がふるわないメンバーの傾向を特定しやすくなります。各メンバーの傾向から原因分析を行うことで、営業活動への底上げが実現でき営業プロセスの強化に繋がります。

営業活動のナレッジ蓄積

顧客情報や営業活動ログを蓄積していくことで、営業ノウハウの蓄積と顧客理解のためのナレッジ蓄積の両方に期待ができます。特にハイパフォーマーの営業ノウハウは、チーム営業の基準作りに大きく役に立ちます。今まで属人的に営業業績を伸ばしていたところをハイパフォーマーの営業活動内容から分析し他の営業担当者へノウハウを還元していくことで、チーム全体のパワーアップに繋がります。また、新規営業担当者が顧客の声や課題感を知る機会としてSFAを活用することで、育成スピードを加速させます。

SFAではさまざまな項目に分けて顧客情報を管理する

SFAでは、各情報を柔軟にレポートできるようにするために、役割ごとに沿った項目(オブジェクト)に分けて顧客情報を管理します。基本的には下記の管理機能を導入していることが多いです。

・顧客(担当者)管理

・企業管理

・活動管理

・予実管理

・レポーティング機能

顧客(担当者)管理

顧客(担当者)情報を管理する機能です。顧客の名前や所属企業名、役職といった基本的な情報をはじめ、過去の商談やメールの履歴など、顧客との接点や営業活動に関する内容も管理できます。

企業管理

企業情報を管理する機能です。企業名や業種、従業員規模などの基本的な情報に加えて、企業と担当者をひも付けることで、自社が所有する担当者のリスト、またその企業と商談した全ての履歴なども管理できます。

案件(商談)管理

営業活動における各案件の金額や情報、進捗を管理する機能です。案件ごとに営業担当者や客先担当者、企業、提案商品、見積もり金額などを紐づけることができ、現在進めている案件の現状を把握できます。

活動管理

営業活動における行動やTodoを記録する機能です。各営業担当者の過去のメール送信数や電話発信数に加えて、営業活動に漏れがないように、Todoとしてのリマインドを設定することも可能です。過去の営業活動実績とこれからの営業活動状況を行動ベースで可視化することに役に立ちます。

予実管理

各商談の完了予定日と金額、確度から、売上金額を予測する機能です。この予実管理によって、現在の実績と目標とのギャップを期間ベースで確認できます。また、商談の確度(%)に金額をかける期待売上の算出により、リアルな売上予測金額を自動的に可視化することも可能です。

レポーティング機能

日々の営業活動や営業業績を集計・分析できる機能です。営業業績などの結果指標から各担当者の行動指標まで細かくレポートを出すことができ、マネジャーから担当者まで幅広く活用できます。また、SFA内の情報を更新していれば、自動的に数値も反映されるため、営業会議前の準備が捗ります。

SFAとCRMやMAとの違い

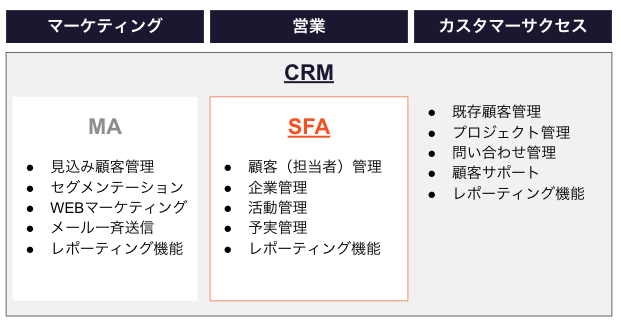

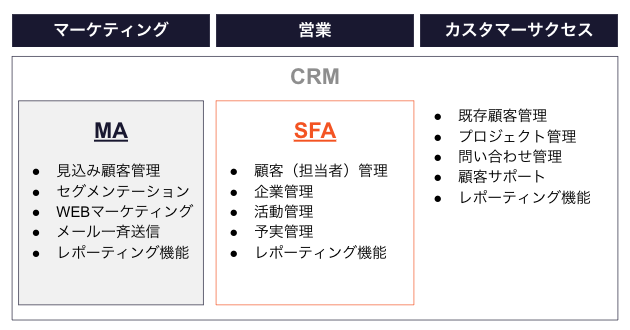

SFAと類似した営業支援システムとして、CRM(Customer Relationship Management)とMA(Marketing Automation)があります。それぞれの違いを見ていきます。

SFAとCRMの違い

CRMは、顧客関係管理と日本語で翻訳されています。顧客の情報と自社が接点を持った事象全てを記録し、それらの記録を元に顧客満足度の向上を目的とした施策やシステムのことです。SFAとCRMの違いは、取り扱うデータの広さです。

SFAは営業活動や予実管理などの営業データにフォーカスしたシステムですが、CRMは顧客とのファーストタッチポイント以降の情報全てを取り扱います。そのため、CRMの方がSFAよりも広い顧客データを取り扱い、CRMの一部がSFAのデータという位置付けです。

CRM導入のメリットについてはこちらの記事で詳しく説明しています。

SFAとMAの違い

MAは、マーケティングに特化した活動を自動化・支援するシステムです。メルマガの配信やWEBサイトフォームなど、1対複数への施策を行う際に、指定のルールやセグメントに沿ってアプローチできます。機能としては、メール配信やWEBページ作成機能、WEBサイト上のリードトラッキング、リードスコアリング、SFAやCRMとのデータ連携などが有名です。SFAとMAの違いは、セールスに特化したシステムか、マーケティングに特化したシステムかの違いです。

SFAは営業活動や予実管理に特化したシステムですが、MAはメール配信やWEBページの作成などマーケティングが主導する顧客コミュニケーションに特化しています。そのため、MAで獲得した見込み顧客の情報をSFAへ送り、営業担当者の顧客アプローチの管理はSFA内で行う並列な関係性と言えます。

マーケティングオートメーションツールの詳細についてはこちらの記事でご紹介しています。

営業DXを考えた時には、SFAから導入することをお勧めします。MAはあくまでマーケティング業務を支援するツールであるため、営業への影響はそこまで高くありません。営業における情報をデータ化し活用していこうとした際には、セールスの機能に特化したSFAの方が適しています。

SFAを導入する前に、機能面以外で考えるべきポイント

SFAを導入するにあたって機能面以外で考えるべきポイントは、以下の3つです。

・チームとして、SFAを導入する位置付けを明確にする

・KPIの設計と、蓄積する必要のあるデータを明確にする

・SFAの導入にコミットできる担当者をアサインする

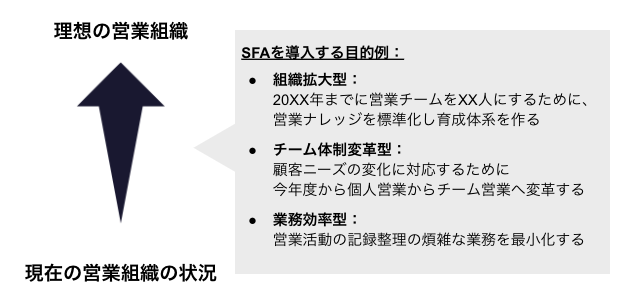

チームとして、SFAを導入する位置付けを明確にする

まずSFAを導入する前に、チームとしてどこを目指し今回のSFA導入がどういう効果をもたらすのか?を明確にしておく必要があります。営業DXにおいて一番のボトルネックはシステムを導入しても運用が回らないことです。その原因は社員のマインドセットが営業DXに追いついていないことが多いです。そのため、社員が納得するプロセスを踏むためにも、まずSFAを導入する目的を明確にしなければいけません。

SFAを活用した営業活動のベストプラクティスを知る

SFAを導入する位置付けを考えるにあたって、導入を推進している側がSFAのベストプラクティスを知っておくことで、より広い視野で考えることができます。また、ビジネスモデルや事業フェーズ、チームの人数、導入時の課題感などを知ったうえでベストプラクティスを知ることで、自社の課題を解決できる位置付けを考えることができます。特に、The Modelのような組織体制を最初から目指し失敗するケースは多いです。自社の現状に合ったベストプラクティスを元に、目的を設定していくのが良いでしょう。

SFA導入による組織への影響範囲を正確に把握する

営業DXを浸透させるためには、営業活動を変革するという視点だけでなく、人事評価制度まで視野を広げて考えていく必要があります。その理由は、営業DXが「営業マネージャーの一意見ではなく組織としてDXを浸透させていく」というメッセージの提示と、トップダウンの強制力を働かせることで浸透速度が高まるからです。そのため、今回のSFA導入によって営業DXをいつまでにどういう状態にしていくのか?を明確にしたうえで、導入による組織への影響範囲を正確に把握することが重要です。

KPIの設計と、蓄積するべきデータを明確にする

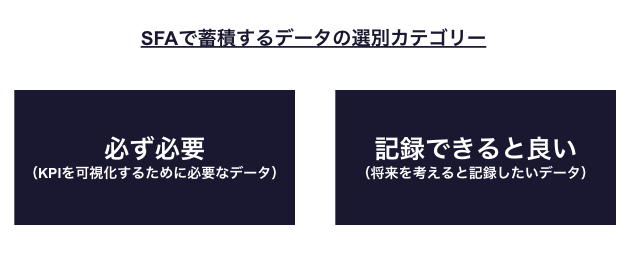

SFAを導入する前に営業でのKPI設計をまず考えましょう。何のKPIをSFAで可視化するかによって蓄積するべきデータが変わってきます。また、蓄積するデータは「とりあえず全て記録する」という考えではなく、「必ず必要(KPIを可視化するために必要なデータ)」と「記録できると良い(将来を考えると記録したいデータ)」の2つに分けて考えておくと良いでしょう。

KPI設計についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

KPI設計についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

営業担当者からの反対意見が出ることを想定する

営業担当者としては今までの個人が管理するオペレーションからSFAでの管理へと変えないといけないため、時には反対意見が出ることもあります。特にデータ入力項目が多すぎたり入力方法が複雑だったりする場合、今まで以上に時間がかかってしまいます。そのため、マネジメント目線だけでなく実際に運用する人たちの目線で、何がどう便利になるのか?を考えたうえで導入を検討する必要があります。正直な意見として、運用を考えるのであれば、マネジメント目線を優先させるよりも運用する人たちの目線で設計した方が浸透はしやすいです。導入フェーズに分けて、徐々にマネジメント目線で必要なデータを集めていく、もしくは自動的に入力される状態にするのもひとつの手です。

SFAの運用方法と現在の営業プロセスを対応させる

運用する人たちの目線で考える際は、現在の営業活動のプロセスをベースに考えると良いでしょう。現在の営業プロセスがSFAの導入によってどう入れ替わるのかやどう効率化されるのかを説明できた方が、運用イメージが湧き導入に対してポジティブに捉えてもらえるかと思います。そのためにも導入前に営業プロセスの業務の棚卸しと整理をしておくことをおすすめします。

SFAの導入にコミットできる担当者をアサインする

SFAの導入には、導入にコミットできる担当者をアサインすることで導入成功の確率が大きく変わります。よく他の業務と兼務で導入を行おうと考える企業もありますが、よっぽどのSFAプロフェッショナルの方でないと難しいです。理由として、社内調整に時間を要するからです。特に過去データのインポートと運用ルールの整備、可視化するKPIの設計は、一人の担当者やマネージャーだけでは決められず、その上の経営者から現場まで意見を聞き、柔軟に対応しなければいけません。そのためコミットできる担当者がいなければ、どこかが納得が行かない状況が生まれたり、導入に必要な設定の抜け漏れが発生する可能性を高めてしまいます。SFA導入専任者をアサインできる体制を整えたうえで、SFAの導入に挑みましょう。

自社に適したSFA選定のポイント

少し前までは、SFAといえば海外製のツールがほとんどでしたが、最近では国産のSFAも増えています。選択肢が増えたことで、「どのようにSFAを選定すればよいのか分からない」と悩む企業も出てきているため、ここからは選定のポイントを4つ紹介します。

サポート体制が充実しているか

SFAは導入して終わりではありません。様々な機能が搭載されているので、導入目的と照らして必要な機能を取捨選択し、その運用を定着させることが求められます。また、一度決めた運用を途中で見直すこともあるでしょう。こうした場面で重要になるのが、サポート体制です。ツールによってサポートの体制や範囲は大きく異なるため、以下の項目を参考に比較検討してみてください。

・初期設定のサポートはあるか

・導入後のオンボーディングプログラムはあるか

・質問に対してどれくらいの期間で回答してくれるか

・ヘルプページは充実しているか

・専任のサポートチームはあるか

・上記のうち、どこまで無償で対応しているか

外部ツールと連携できるか

外部ツールとの連携有無は、業務効率に大きく関わります。MAと連携できればリード獲得~商談化までを一元管理することができるので、管理・分析にまつわる工数を削減することが可能です。また、チャットツールとの連携機能があれば、次回アクションのリマインドを自動化することができ、営業のパフォーマンス向上にも寄与します。既に使っているMA、チャットツールがあれば、そのツールとの連携有無をまずは確認しましょう。もし使っていない場合も、将来導入したときのことを見据えて、有名なMA、チャットツールとの連携有無は確認しておくのがおすすめです。

使いやすいUI/UXかどうか

SFAに日々の活動や商談情報を入力するのは営業メンバーです。つまり、営業メンバー目線で使いやすいUI/UXかどうかは運用定着に大きく影響します。特に、これまでアナログで商談管理をしていた企業が、操作方法の煩雑なSFAを導入してしまうと運用が定着するまで時間がかかってしまいます。もしデジタルリテラシーに懸念がある場合は、導入する前に営業メンバーに画面操作を確認してもらいましょう。その他にも、海外製の場合は日本語対応しているか、移動が多い営業スタイルの場合はモバイル対応しているかなども確認し、実際に活用している場面を想定してUI/UXの懸念点を払拭しておきましょう。

ツール導入のROI

最終的な社内決裁をとるためにも、ROIの確認は重要です。特にSFAはツールによって料金形態が異なります。追加機能やサポートがオプションとして別費用になっていることもあり、基本料金は安くても、最終見積もり時点では非常に高額になるケースも少なくありません。比較検討をするうえでは、導入目的を満たせる最適なプランやオプションを選択し、最終的な見積もりを出してもらったうえで検討するようにしてください。そして、SFA導入により得られる成果(リターン)と照らし合わせて、ROIを確認しましょう。

SFAの導入準備と運用のポイント

実際に導入するツールが決まったら、導入の準備を進めていきます。本記事では重要なポイントを抽出して説明します。

SFA導入についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

SFA導入決定から定着までのタイムライン決め

SFAを導入してから定着するまで3か月くらいかかることが多いため、3か月後を一旦のゴールと据えてタイムラインを決めていきます。具体的には、後述する「データ項目・ユーザー権限の要件整理」や「既存顧客情報のインポート」などをいつまでに誰が担当するのかを決定します。タイムラインを決めるために最初にやるべきは、導入プロジェクトの立ち上げです。導入に関わる営業部門や情報システム部門のメンバーをアサインし、定着までに必要なプロセスを抜け漏れなく洗い出して、担当者と納期を設定しましょう。

データ項目・ユーザー権限の要件を整理する

まずSFAで蓄積するデータを整理します。営業担当者からのヒアリング情報とマネジメントの観点からデータを洗い出し、「必ず必要(KPIを可視化するために必要なデータ)」と「記録できると良い(将来的に必要となるデータ)」の2つにカテゴリーを分けます。また、すでに過去の営業管理で顧客や商談情報が精査できているデータも把握しておくことで、初期設定時に実装すべきデータ項目を明確にできます。データ項目とは別にユーザーの権限設定も考えておく必要があります。システム管理ユーザー・ダッシュボード編集権限ユーザー・標準ユーザーなど各営業担当・マネージャーの役割に沿った権限を定義します。

SFAを導入し、既存の顧客情報をインポートする

データ項目とユーザー権限の要件を整理した後は、SFAを導入していきましょう。SFAの導入設定はシステム提供会社か、パートナー企業の専門家に協力してもらう方が良いです。彼らは多くの企業の事例を知っているため、自社ビジネスに合ったシステム設計や導入手順を教えてもらえます。ぜひ活用していきましょう。また、既存顧客と商談情報の精査とフォーマットの統一を行ったうえで、すでにある情報をインポートします。よく営業DXで起こってしまうのが既存の顧客と商談情報の精査に時間をかけてしまい、導入期間が長くなってしまうことです。まず、営業活動において必須情報とインポートできる情報から運用を開始してしまい、運用しながら徐々に情報をアップデートしていくことも視野に入れた方が効率的になります。

SFA定着に向けた取り組み

SFAの運用定着は多くの企業が頭を抱える工程です。実際にSFA導入の失敗事例としても「営業メンバーがSFAを使いこなせない」「運用ルールが決まっておらず、データが適切に入力されない」といった声がよく挙がります。そこで、運用定着で失敗しないために必要な取り組みを3つ紹介します。

SFA導入が失敗してしまう理由と成功させるためのステップについてはこちらの記事でご紹介しています。

運用ルールや全体設計を整理する

営業担当者の業務を定型化し情報の精度を高めるためには、運用ルールを定め、全体設計を整理することが大切です。特に運用ルールを定めていないと、部門ごとや担当者ごとに入力する箇所や入力の仕方が異なってしまうため、管理者が進捗管理をしたり、データ分析をしたりするときに苦労してしまいます。また、運用ルールを定めるだけでなく、その具体的な入力方法をマニュアル化して営業メンバーに浸透させるまでやり切りましょう。マニュアルを作成する際は操作方法だけでなく、各オブジェクトやデータ項目の定義も合わせてまとめておくのがおすすめです。こうした運用ルール策定やマニュアル作成はSFAの運用定着に必須になるので、SFA導入プロジェクトの全体設計に必ず盛り込むようにしてください。

担当者にSFAや運用ルールをラーニングさせる

SFAを使いこなし、導入目的を達成するためには担当者のラーニングが必要不可欠です。具体的には、社内ヘルプデスクを設置し、分からないことはすぐに学べる環境を整えましょう。またSFAは新機能リリースや既存機能アップデートが頻繁にあるツールも多く、定期的に勉強会を開き、常に最新知識をインプットすることも大切です。また既存の運用方法やルールには固執せず、利用メンバーからフィードバックをもらったり、活用状況をモニタリングしたりすることで、もっと良い使い方はないかと改善し続けていくと、運用の質は高まります。

データの活用や分析基盤を整える

SFA導入による効果を把握し、最適な運用方法を見つけるためには、データの活用や分析基盤を整える必要があります。SFAのレポーティング機能を活用しての分析もできますが、分析に必要な指標が足りない場合には外部ツールとの連携も検討します。こうした準備を通じて分析基盤を整えることはもちろん、四半期単位で導入前に設定したKPIをデータで確認するようにしましょう。定期的に振り返ることで課題が見つかり、翌四半期に向けてのPDCAを回すことが可能です。このPDCAサイクルを回し続けることでSFAの効果を最大化する運用に近づいていきます。

SFA活用定着のために重要な役割を担う人とは

SFAを最大限に活用するために、SFA運用担当者だけでなくSFAに関わるすべての人が各役割を果たしていかなければいけません。SFA活用定着のために重要な役割を担う人物は、下記の通りです。

・SFA導入プロジェクトマネージャー

・システム管理者

・営業マネージャー

・営業担当者

・マーケティングマネージャー

・データ整備係

それぞれの役割について、説明します。

SFA導入プロジェクトマネージャー

SFA導入プロジェクトマネージャーは、SFA導入プロジェクトのタスクやスケジュールの管理、社内調整などを行います。社内のIT管理者や営業マネージャーが担当することが多く、場合によっては外部の方が担うこともあります。SFAの設定に精通しているだけでなく、社内調整のできるコミュケーションやリーダーシップを持った人が適任です。

システム管理者

システム管理者はSFA設定の実務やデータとユーザーの管理を行います。通常、社内のIT管理者か営業マネージャーが担当することが多いです。SFAの実運用とセキュリティの責任を持ち、効率的にデータの収集・分析・保護を行うためのマネジメントを担います。SFAの設定や運用に精通しているかつ、全体構成からデータ項目の設計(外部連携も含めて)、ダッシュボードへの反映を行える人が適任です。

営業マネージャー

営業マネージャーはSFAの運用において、指標の管理、データ項目の設計、入力規則の管理、営業担当者の業務フローの改善などを行います。SFAの設定業務ではなく、営業視点でのデータ収集・分析、改善を考えていきます。ただ営業マネージャーがSFAによって実現できることを理解していない場合、導入後から改善されず定着が進まないので、導入前に重点的にトレーニングを行うことが重要です。

営業担当者

営業担当者は顧客や商談情報、営業活動履歴をSFAへ入力する役割を担います。将来的には目標数値の達成に向けた最適なSFAの運用方法を探し出し、改善提案を行うことも担います。そのため、初期の頃から日常業務でSFAに触れるように業務フローを設計しておくと、定着に繋がります。

マーケティングマネージャー

マーケティング活動からのリードをSFAに登録する際に、マーケティングチームの協力が必要です。特にマーケティング活動からのリード情報が整備されていないとSFAに登録する前に情報を整備しなければいけないので、無駄な手間が増えます。そのため、マーケティングマネージャーと協力し、SFA内で管理している情報とマーケティング活動で管理している情報の整合を取る必要があります。

また、マーケティング活動のデータをSFAへ自動的に登録しようと考えている場合は、データの形式などもそろえる必要があるため、マーケティング側のシステムなどの変更も必要になります。

データ整備係

定期的にデータを整備する人を配置しておくのもSFA運用定着において重要です。手動での入力箇所やマーケティング活動からのリードは、情報の不足や誤り、リードの重複といったミスが発生してしまいます。そのため週に一度か月に一度の頻度でデータを確認・整備する担当者を決めておきましょう。

おわりに

SFAは営業DXの促進や属人的な営業チームからの脱却にあたって非常に有効なシステムであり、実績として営業の効率性を高めることを証明しています。そのためSFAを有効的に活用できるかは、自社の体制と導入・浸透プロセスに大きくかかっています。機能面だけにフォーカスを当てるのではなく、営業チームの課題と他社のベストプラクティスを当てはめたうえで、検討していくことが重要となります。ぜひ多くのベストプラクティスを調べ、自社の体制と導入・浸透プロセスを明確にしていきましょう。

またレベニューオペレーションについては事例と併せてこちらの記事でご紹介していますので、ご覧ください。