顧客開拓から受注までを一人で受け持ってきた営業職。そんな営業職の業務をインサイドセールスとフィールドセールスの2つに分業化して、効率化を求めたTHE MODEL型の営業組織が日本のBtoB業界にも浸透してきた昨今、インサイドセールス組織の新規立ち上げを検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、「どのような手順で進めたらいいのかわからない」、「立ち上げにあまり時間をかけたくない」という方がほとんどかと思います。そんな方に向けて、本記事では、インサイドセールスの立ち上げを最速で行うための7つのステップをわかりやすく解説していきます。具体的な企業名付きの事例についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、見込み顧客の検討段階を引き上げることを目的として、電話やメール、Web会議ツールなどのオンラインでのコミュニケーションを通した営業活動を行う手法・ポジションのことを指します。業務範囲としては、マーケティングで獲得してきたリードへのファーストアプローチから商談化までを担うことが多く、場合によってはリード獲得のためのセミナー等の運営やホワイトペーパーの作成などのマーケティング業務を担当することもあります。従来のテレアポやフォーム営業といった業務だけでなく、幅広い役割が求められる職種です。

インサイドセールスが求められる背景

インサイドセールスは近年、スタートアップから大企業まで多くの企業へ導入されており、HubSpot Japan社による「日本の営業に関する意識・実態調査2023」では、インサイドセールスを導入している企業は42.1%となっています。インサイドセールスが求められるようになった背景として最も大きいのは、新型コロナウイルスの流行によるテレワークの浸透が考えられます。

2020年に始まった新型コロナウイルスの流行で、売り手・買い手ともに自宅など会社以外で業務を行うことが増えました。公益財団法人 日本生産性本部による「第13回 働く人の意識調査(2023年8月調べ)」では、従業員数1,001名以上の企業の22.7%がテレワークを継続しています。2023年1月に行った調査では34%であったことから、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」に移行したことで、同年8月の調査では11.3ポイントと大きく低下しましたが、依然として5社に1社はテレワークを継続しています。

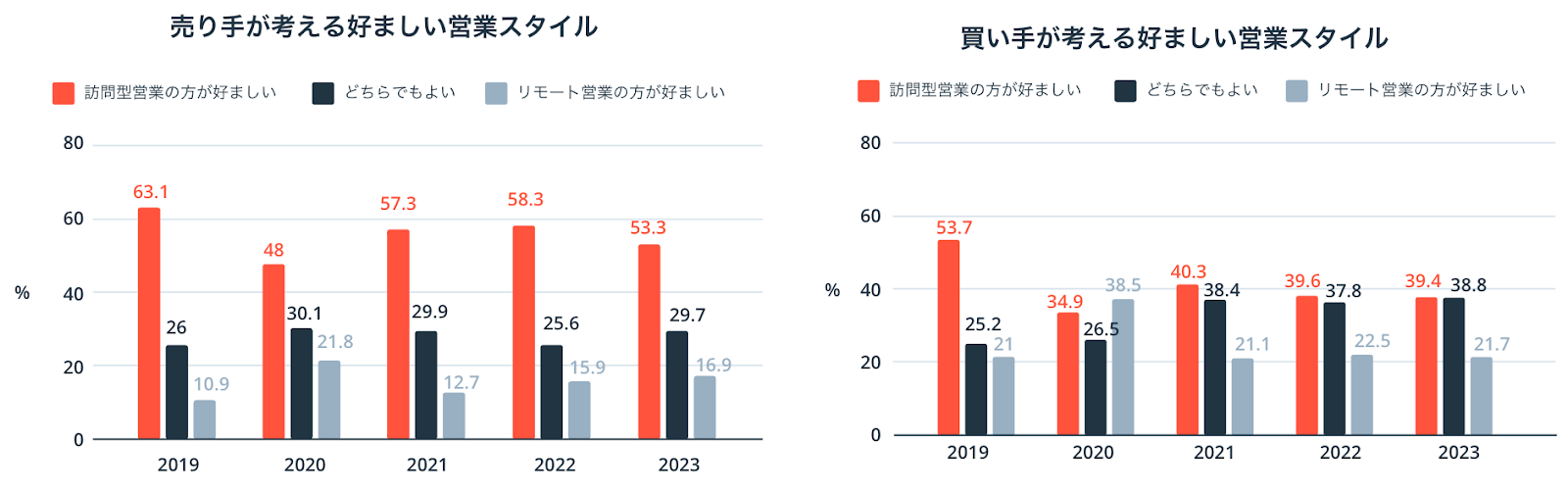

買い手側がこの営業手法をどのように捉えているかについては、HubSpot Japan社による最新の調査「日本の営業に関する意識・実態調査2024」で調査項目に挙げられており、2023年の数値を見てみると、コロナが5類に移行した後でもあまり数値に変動は見られておらず、コロナ禍で切り替わったこの営業手法への拒否反応は見られません。この働き方の変化によって移行した、インサイドセールスを活用した新たな営業手法が、売り手・買い手ともに現在も評価され、求められていると言えるでしょう。

出典:HubSpot「日本の営業に関する意識・実態調査2024の結果をHubSpotが発表」

インサイドセールスの詳しい解説や求められている背景の詳細な説明は、こちらの記事にて行っておりますので、ぜひあわせてご覧ください。

インサイドセールスとフィールドセールスとの違い

インサイドセールスとフィールドセールスでは、担当する業務範囲が異なります。インサイドセールスは、非対面で営業活動を行い、ポテンシャルがあるリードを見極め、コミュニケーションを深めることでリードを育て、購買意欲が高まったリードとの商談を設定したうえで、フィールドセールスに受け渡すことです。フィールドセールスは、インサイドセールスから引き継いだリードと対面での商談、もしくはWeb会議ツールを用いたオンライン形式での商談を行い、最終的には案件を受注し、契約締結まで行います。リードの最新情報を、インサイドセールスから引き継いでいるので、フィールドセールスは、リードに最適な提案の準備に費やす時間が十分に取れます。その結果商談が実のあるものとなり得るのです。このように営業活動を、インサイドセールスとフィールドセールスに分業することで、営業効率を上げ、ひいては企業の成長を後押しします。

インサイドセールスとフィールドセールスの違いをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

インサイドセールスを立ち上げるメリット

新型コロナが5類に分類され、行動制限が緩和された現在でも、いまだインサイドセールスが注目をされる理由は、営業活動上のさまざまなメリットが存在するからです。ここでは、インサイドセールスを導入することで得られるメリットを解説します。

メリット1.時間を有効活用できるようになる

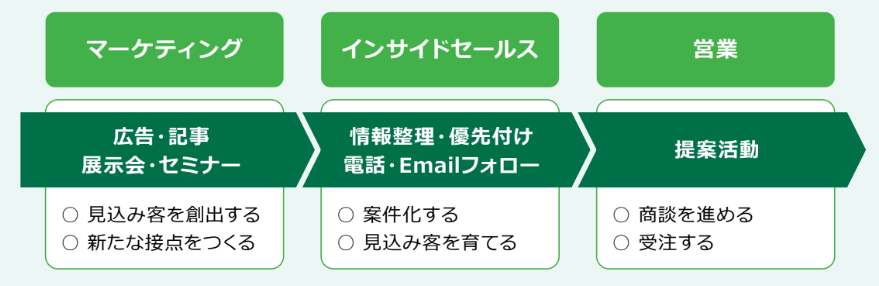

従来の営業手法は、1人の営業担当が、アプローチリストの作成から、アポイント取得、商談の実行、契約後のフォローまで一気通貫で行うものでした。これをインサイドセールスを立ち上げて、フィールドセールスと分業体制を敷くことで、インサイドセールスは商談は行わず、見込み顧客への迅速なアプローチやナーチャリングに集中できるようになり、フィールドセールスは温度感の高いリードへの商談に集中できるようになるため、温度感の低い企業への商談に時間をかけなくて済むといった形で、時間を有効活用できるようになります。インサイドセールスを導入すると、以下の図のように目的・業務別で分業化が行えます。マーケティング部門はリード獲得を目的に集客をメインとする業務を行い、インサイドセールスではマーケ部門で得たリードを案件化することを目的に見込み顧客を育て、営業部門(フィールドセールス)ではインサイドセールスから得た見込みの高いリードへの商談を進める、といったように実行する業務を分担しつつ、各部門で連携をとりながら営業活動を行うことができます。

出典:Salesforce「インサイドセールスとは?導入メリットと成功事例」

どの部門で何を行うかが明確であるため、お互いにお見合いになることもなく、また、各部門が専門性高く業務を遂行できるようになり、結果的に業務効率の改善にもつながります。

メリット2.見込み顧客と継続的なコミュニケーションが取れるようになる

インサイドセールス組織を立ち上げ、MAツールやSFAツールでステータスを管理し続けること、一度商談・受注に結びつかなかったリードであっても、再度のアプローチがしやすくなり、継続的な関係性が築けるようになることもメリットの1つです。顧客に自社製品を購入してもらうには、見込み顧客の検討段階が上がったタイミング、つまり見込み顧客が「欲しい!」となったタイミングに自社がその候補に入っていることが重要ですが、インサイドセールスが継続的にアプローチを続けることで、その可能性を高めることができ、結果として受注数増加につながる可能性があります。

メリット3.商談獲得率の向上が期待できる

まず、インサイドセールス組織を立ち上げることにより商談獲得率の向上が期待できます。展示会への出展やセミナー・ウェビナーの開催、ホワイトペーパーなどのコンテンツ制作を行うといった様々な施策を実行し多数のリード獲得ができているが、獲得後、商談につながりづらいといった悩みを抱える企業もいることでしょう。インサイドセールス担当が、施策経由で獲得したリードの属性や行動履歴を確認したうえで、適切なアプローチをタイムリーに行うことにより、商談につながる可能性を高めることができます。

例えば、オンラインセミナーに参加した直後のリードへインサイドセールスが電話やメールなどですぐにアプローチし、サービスや商品への興味や関心度合いが高くいうちに商談につなげる、過去の履歴から商談化できなかったリードへ次回の予算検討時期のタイミングで再度アプローチを行うといった、きめ細やかな営業活動をインサイドセールスが行うことで、商談数を底上げすることができます。

メリット4.顧客理解を促進することができる

インサイドセールスを立ち上げることにより、従来の方法よりも更に詳しく顧客について知ることができ、顧客の理解促進にもつながるというメリットもあります。インサイドセールスで用いる顧客接点は、電話やメール、Web会議システムなどの双方向でやり取りが可能なものが多く、そのため、顧客とのコミュニケーションのなかで、細かなニーズや商品やサービスに対する検討状況などの情報収集がしやすい傾向にあります。また会話の中で、自社のサービスや商品に対する要望や不満といった感想など、顧客からのフィードバックを受け取れる場合もあります。これらの顧客のニーズを含めた情報は、商品の開発や改良などに活用でき、有効なマーケティング施策につなげることもできるでしょう。

メリット5.営業の属人化を防ぐことができる

インサイドセールス組織を立ち上げる過程で、フィールドセールスとの円滑な情報共有を行うという観点から、必然的にMAツールやSFAツールを導入することになります。その結果、見込み顧客の情報が営業個人のPCやノートといった担当者本人にしか閲覧できない場所ではなく、インサイドセールスやフィールドセールスのメンバーに共有されているツールに蓄積されていくため、情報の透明性が増し、属人化を防ぐことができます。営業部長やマーケティング部長といったマネージャー層も、営業の進捗状況の管理がしやすくなるといった、副次的なメリットもあります。

インサイドセールスを立ち上げる際の注意点

インサイドセールスを立ち上げる際に知っておくべき注意点を解説します。

インサイドセールスの立ち上げ目的を明確にする

新しくインサイドセールスを立ち上げる際には、導入目的を明確にしたうえで進めましょう。目的が曖昧なままインサイドセールスの組織づくりを進めてしまうと、定めるKPIがずれてしまい、その結果正確な成果が測定できず、継続的な取り組みができなくなる可能性も高ります。インサイドセールスの目的を設定するには、まず現在のマーケティングと営業プロセスそれぞれの課題を特定することが大切です。企業で抱える課題を解決するためにインサイドセールスで何をすべきなのか?を考えてみましょう。例えば、「獲得したリードの商談率を上げる」といった目的や「営業とマーケティングを分業化し営業活動の効率化を測る」といった目的もあるかもしれません。目的を明確化した後にKPIを設定し、KPIを達成させるまでの細かな施策や取り組みを検討します。

関係者の理解を得る

インサイドセールスを導入し、成果をあげるためには社内関係者からの協力が不可欠です。これまで営業やマーケティングが行っていた業務プロセスをより細かく分担することになるため、各部門との合意を得ながら進める必要があります。特に、立ち上げ後の連携をスムーズに行うためにも、マーケティング部門と営業部門とは獲得する商談の基準や商談の受け渡しのタイミングや運用のフローを事前に明確にしておく必要があります。あわせて、各部門が持つKPI目標や進捗状況も共有し、理解しておくことが重要です。また、組織によっては売上全体を管理する責任者に対しても、インサイドセールスが担うKPIへの理解と合意を得ておく必要もあるかもしれません。立ち上げ前に各部門間でどのような連携が必要か、またそのために誰の理解を得ておくべきかを明確にし、準備を進めましょう。

小さく始めて素早く改善する

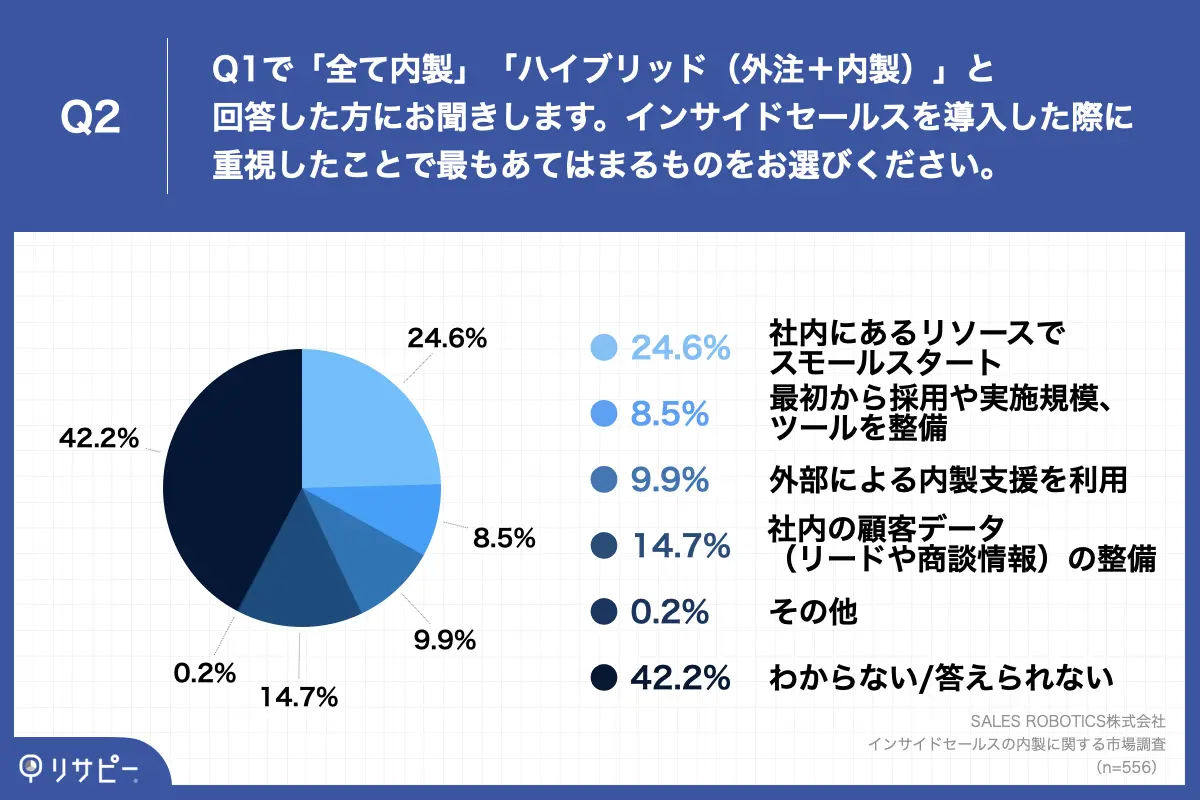

インサイドセールスの立ち上げは小さな組織からはじめ、徐々に成果を上げていく「スモールスタート」がおすすめです。インサイドセールスで安定的な成果を上げるためには、ノウハウの蓄積や担当者の確保、育成が重要ですが、最初から大きな規模でこれらを行おうとするとある程度の準備期間が必要となります。SALES ROBOTICS株式会社が行った「インサイドセールスの内製に関する市場調査」では、「インサイドセールス導入の際、最も重視した点」に関する質問の回答で最も多かったのが「社内にあるリソースでスモールスタート」でした。

出典:PRTIMES「SALES ROBOTICS株式会社、インサイドセールスの内製に関する市場調査を実施」

社内のリソースで構成されたインサイドセールスチームを作り、まずはスピーディに活動を行うためにもリードへのアプローチは、一部のリードや業務を対象にはじめましょう。いきなりすべてのリードや業務を担うと、業務領域も増え、稼働工数も嵩み、管理する内容も増え、比例して組織の運営スキルも上がります。まずは小さなチームで進める、成功体験を元に徐々に拡大していくことが重要です。

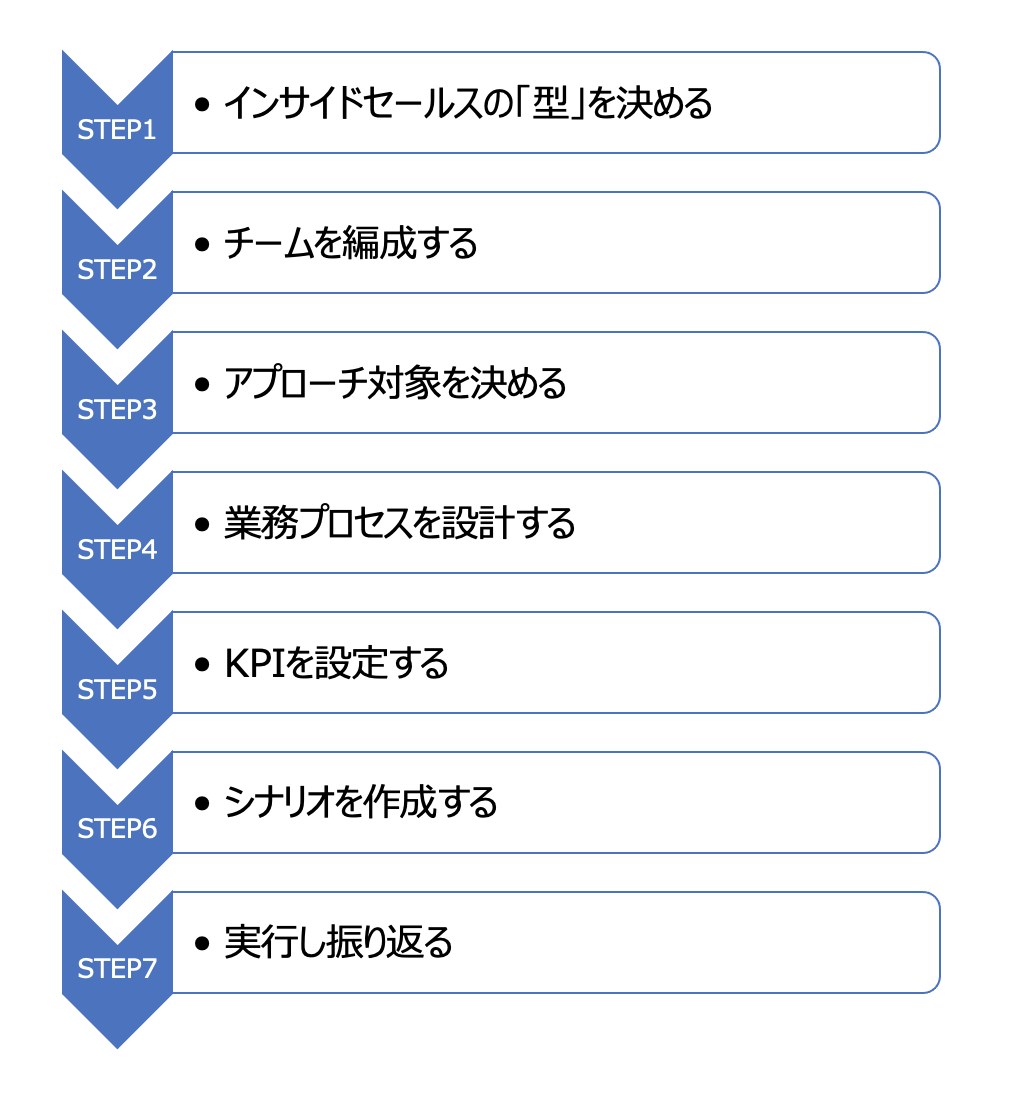

最速でインサイドセールスを立ち上げるための7ステップ

インサイドセールスは、目的や連携方法を明確にしたうえで、小さな組織でスモールスタートを意識してスピーディに立ち上げるのが重要であることを前章でお伝えしました。では実際に立ち上げるというフェーズに移行した場合、どのようなステップで何に注意して進めていくべきなのでしょうか。ここでは、これからインサイドセールスの立ち上げを検討している企業責任者のために、最短でインサイドセールスを立ち上げる方法を以下の7つのステップに沿って解説します。

STEP1. インサイドセールスの「型」を決める

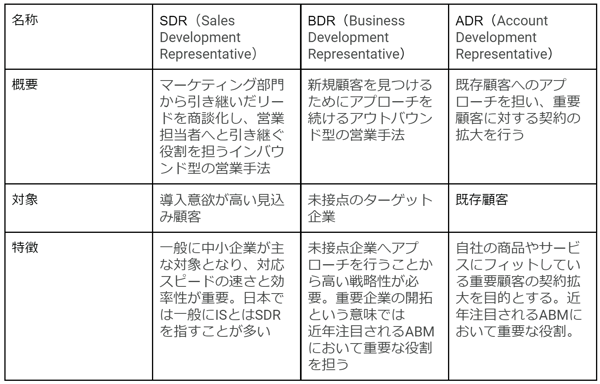

インサイドセールスはその対象とおもな手法によって、SDR、BDR、ADRの3タイプに分けられます。以下の表を参考に、これらの中から立ち上げるべきインサイドセールスの型を選びましょう。

実際には複数の型を組み合わせて運用している企業が多いですが、まず最初に取り組む型を選ぶことで、立ち上げの計画にかける時間を短縮することができます。どの型を選択すべきか迷う場合には、すぐに成果が出やすいインバウンドリードを対象とするSDRから始め、立ち上げ後に自社の商材や営業課題に応じてアレンジしていくとよいでしょう。

STEP2. チームを編成する

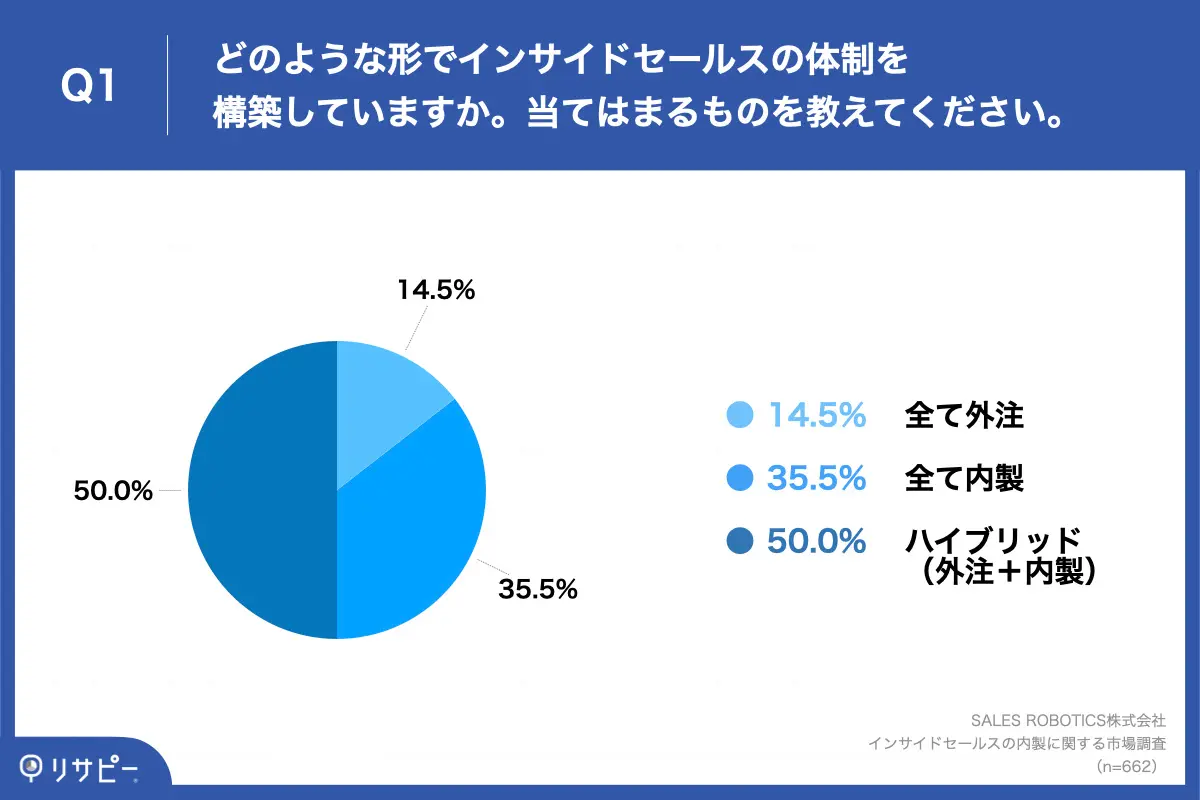

インサイドセールスを実行するチームを編成しましょう。インサイドセールスの組織を立ち上げる方法には、社内の人員で内製する方法と、社外の企業に外注する方法があります。近年では両方を併用する「ハイブリッド」でインサイドセールスの組織を構築する企業が多く、SALES ROBOTICS株式会社の「インサイドセールスの内製に関する市場調査」では、回答した企業の約半数が、ハイブリッドでインサイドセールスの組織を構築したという結果が出ました。

出典:PRTIMES「SALES ROBOTICS株式会社、インサイドセールスの内製に関する市場調査を実施」

内製でのインサイドセールス構築は、スモールスタートしやすい、社内にノウハウを溜めやすい、営業部門などとの柔軟な連携がしやすいなどのメリットがあります。一方で、外注から始める場合は、自社でチームの人員の採用、育成が不要となるため、短期間で大量のリードへアプローチすることができます。どちらが適しているかは企業の状況にもよりますが、一般に立ち上げ時には少人数での内製がおすすめです。専任できる人材が充分にいない場合は、まずは営業部門から期間限定で兼任するなどして集めるのも方法の一つでしょう。そうすることで必要最低限の人員を確保できるだけでなく、日頃の営業活動から得たノウハウをインサイドセールスのシナリオ構築に活かすこともできます。中心となる人員は社内から選定し、軌道にのってから採用や外注で人員を増やしていくのがおすすめです。

STEP3. アプローチ対象を決める

型を決めたら、インサイドセールスでアプローチする対象を決めます。企業規模、業種、職種、職位などといった企業の属性情報と、セミナー参加履歴、サイト訪問履歴といった行動情報の2軸から、商談・成約につなげやすい顧客を絞りこみ、対象の顧客リストを作成します。はじめてインサイドセールスを実施する場合は、以下の条件を満たすリストから着手するのがおすすめです。

・ すでに自社サービスや商材への関心度が高い

・ 手軽にリストを作成できる

・ 短期間でアプローチ完了できる

関心度の低いターゲットへのアプローチは、成功率が高いシナリオの作り込みに時間がかかります。また、複雑な抽出条件のリストや、大量すぎるリストを作成してアプローチが一巡するまでの期間が長くなると、PDCAがまわりにくくなるうえ、結果的に商談獲得率も下がり、インサイドセールスの導入成果を確かめにくくなります。まずは最も成果が出やすい少数のリストからトライすることで、業務を遂行するうえで必要な要素がよくわかり、以降の改善もスムーズに行えるようになるでしょう。

STEP4. 業務プロセスを設計する

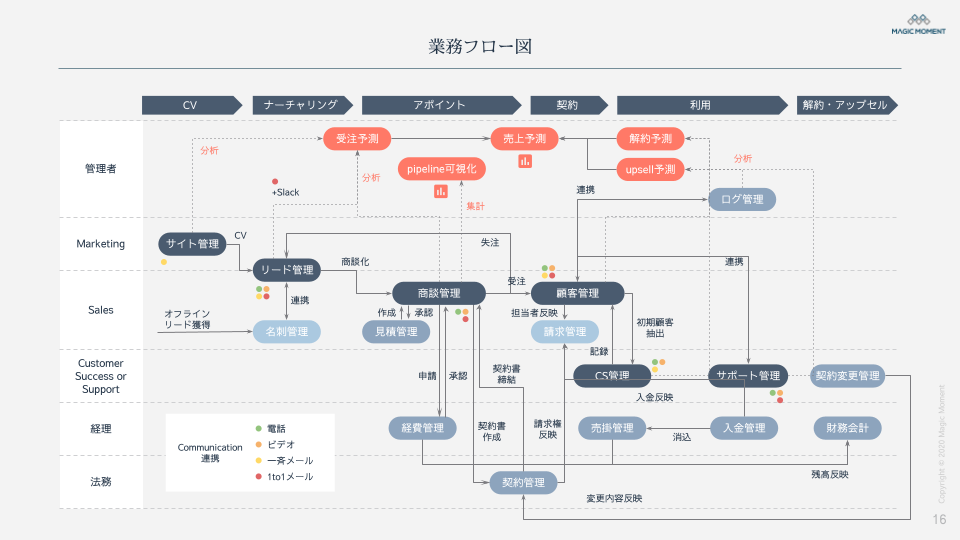

インサイドセールスを導入した後の各業務プロセスを設計します。顧客の取る行動に沿って、社内のマーケティング、インサイドセールス、営業それぞれで行う業務内容の整理が必要です。業務のプロセスは、業務フロー図などを用いて可視化しておきましょう。可視化することで業務の流れ全体が把握でき、マーケティング、インサイドセールス、営業間でのスムーズな連携に役立ちます。顧客の取る行動に沿って、時系列でマーケティング、インサイドセールス、営業が行う項目を記述するのがおすすめです。

出典:Accel「インサイドセールスの立ち上げに必要な6ステップ」

STEP5. KPIを設定する

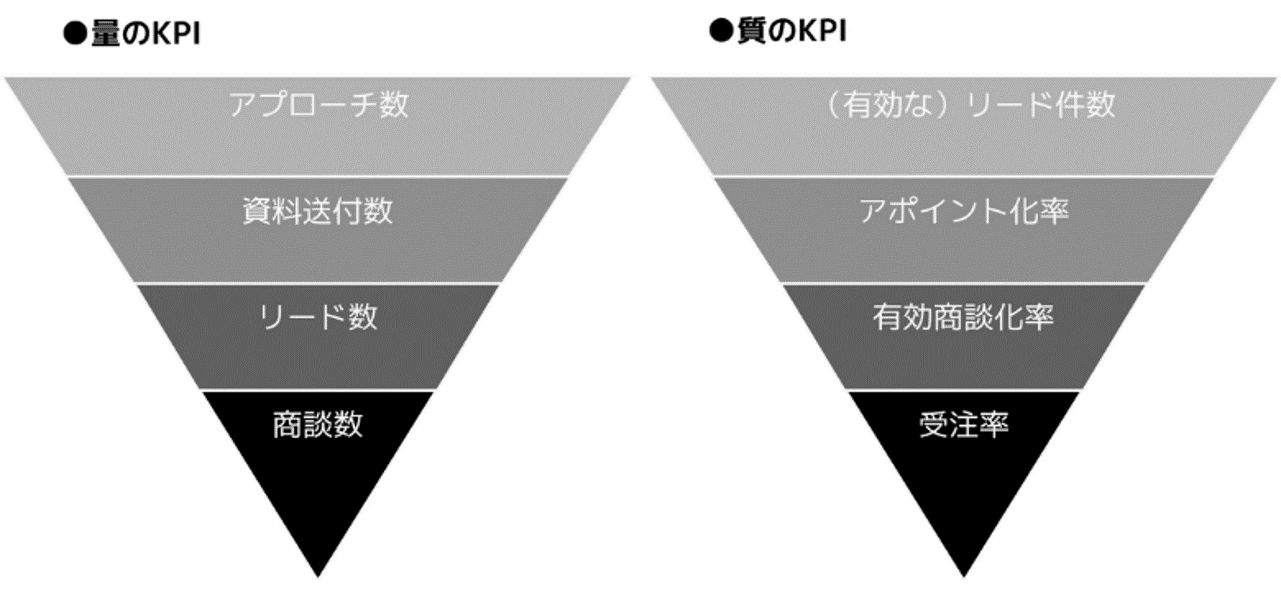

インサイドセールスを導入し営業活動における目標を達成するには、KPIの設定が必須です。KPIを設定することで、目標までの到達度やインサイドセールスでの成果を適切に把握できます。インサイドセールスで設定するKPIは大きく分けて獲得商談数、リード数、架電回数、資料送付数などの「量に関するもの」と成約率、有効商談率などの「質に関するもの」があります。

出典:SALES ROBOTICS株式会社「インサイドセールスを立ち上げるための5つの手順【事例あり】」

最初に設定するKPIは獲得商談数や家電回数などの「量に関するもの」を中心にするのが良いでしょう。質に関するKPIの指標は、商談獲得後、成約し受注金額が判明するまで数値として確定せず、評価に時間がかかるためです。量に関するKPIは短期間で成果を可視化でき、インサイドセールスに取り組むメンバーのモチベーション維持にもつなげられるでしょう。

STEP6. シナリオを作成する

シナリオとはインサイドセールスでリードを育成するための道筋を決め、その道筋でリードに対しどのような情報提供をするかを設計したものです。具体的には、架電時のトークシナリオやメールの雛形など、実際にインサイドセールスの人員がリードへアプローチを行う際の手順書のような位置付けでインサイドセールス実行時に必要となるものです。最初のシナリオはシンプルなものからスタートするのが良いでしょう。リードが○○と行動した時は○○と行う、仮にリードが○○と言った時は○○の情報を渡す……といったリードの行動をベースとしたシナリオの分岐が多い複雑なシナリオを作ると、詳細なアプローチ方法を決めるため時間がかかります。また、その該当ケースに当てはまらない場合はどうすべきか?といった疑問点も多く発生してしまうかもしれません。シンプルなシナリオにすることでインサイドセールス人員も何を行うべきかが分かりやすくなり、新規リードが発生したときに、スピード感を持ってアプローチすることができます。シンプルなシナリオ作成後、リードの反応を見ながら、少しずつ複雑な条件分岐を入れるなどして、段階を経てシナリオを作り込んでいきましょう。

STEP7. 実行し振り返る

インサイドセールス導入後、営業プロセスを実行します。実行後はインサイドセールスの成果や目標達成の進捗状況を確認するために、振り返りを行いましょう。インサイドセールス部門で定める一般的なKPI指標は、獲得商談数、資料送付数、架電数、通電率などです。これらのKPIの達成状況を確認し、未達成の場合にはインサイドセールス活動に改善を加えていきましょう。獲得商談数が少なく検証に使えるデータが無い、というケースもあるかもしれません。そのような場合は、1つでも成功したケースがあればそれをもとに仮説を立て、継続的に検証を行うことで改善につなげることができます。振り返りでは、リードとの通話履歴やメールの内容確認も行います。よりインサイドセールスでの成果を上げるために、振り返りの内容を今後の顧客リスト作成やシナリオへの反映が必要です。。振り返りによって得られたノウハウや情報を収集し、業務マニュアルや応対のヒント集、顧客からのよくある質問と回答集などへ蓄積することで、自社内でインサイドセールスのノウハウを蓄積できます。

インサイドセールスの立ち上げ事例

インサイドセールスを導入し成果を出している企業も多いです。ここでは、インサイドセールスを立ち上げ、成功している企業の事例を紹介します。

NTT東日本 インサイドセールス立ち上げで受注率が4倍に

情報通信サービスを提供するNTT東日本では、光通信サービス「フレッツ光」の提供対象をBtoCからBtoBへと変更する業態転換を行いました。業態転換後、従来の一般消費者向けのプロモーション施策ではビジネスユーザーへの訴求力が弱いという課題を抱えました。課題解決のために、従来マス広告を中心としたプロモーション施策を、ビジネスユーザーと相性が良いと考えられるデジタル広告・デジタル施策へシフトし、Webでのリード獲得強化のためにインサイドセールスを立ち上げました。立ち上げ当初は社員4名と、外注したコールセンターとのハイブリッド型で組織を構築しましたが、コールセンターの架電スキルではインバウンドリードへの個別対応が難しいという課題を新たに抱えました。課題への対策として、営業や接客経験者を新たに採用し、社員教育にも注力しました。また、問い合わせリードへの返答時間を当初は2時間以内と定めていたものを、5分以内へと見直すことも行いました。これらの施策や改善を行った結果、インサイドセールス立ち上げ後、以前と比較して受注率が4倍に上昇する成果を出しています。

パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 立ち上げ初年度で47件の商談獲得

人材派遣を行うパーソルエクセルHRパートナーズは、潜在顧客へのアプローチが弱く、営業活動においても期待通りの成果を出せない課題を抱えていました。営業活動の情報管理や営業活動におけるデータ連携などがなされていませんでした。課題解決のために、潜在顧客へのアプローチから、リード獲得後の商談までのフェーズの工程を一貫して管理できるよう構築しました。例えば、メルマガの配信後、インサイドセールスによるリードのアプローチとフォロー、商談情報の営業連携までを一元管理しました。また、MAを導入することで営業前後の工程でのシームレスな情報共有を実現しました。その結果、インサイドセールスの立ち上げ初年度で、47商談に対し6件の成約獲得、という高い成果をあげています。

Sansan株式会社 4つの壁を乗り越え組織を拡大

DX関連サービスを提供するSansan株式会社では、インサイドセールスの立ち上げ後、各部門で業務連携が取れないことで4つの課題を抱えていました。KPIを設定していたため営業フローでの業務連携ができない「KPIの壁」、各部門で異なるデータベースを持っていたためデータや情報が紐づいていない「データベースの壁」、受電対応に追われるストレスなどが発生する「環境の壁」、インサイドセールスのスピード感に人材育成が追いつけない「教育の壁」です。KPIやデータベースに関する課題に対しては、KPIを全体最適化するために獲得した商談と受注額をデータベース上で紐付け、貢献額が明確になるようにしたり、SFA内のデータを整備することを進めました。また、環境や教育に関する課題に対しては、受電対応の自動化や社内のマニュアルサイトの見直しなどを行い対策を行いました。インサイドセールスの立ち上げ後に発生した壁を、様々な対策と施策により乗り越えることに成功しています。

おわりに

インサイドセールスの導入には多くのメリットがあります。その一方、立ち上げ時はKPIの設定や目的や課題の明確化、シナリオ作成、組織構築方法の選定などが必要であり、多くの検討事項も発生します。これらが理由で、インサイドセールスの立ち上げに難しさを感じる方も多いかもしれません。現在では先行企業の取り組みから、インサイドセールス立ち上げの成功の型が確立されつつあります。それらを踏襲することでスムーズな立ち上げができるだけでなく、短期間でインサイドセールスでの成果をあげることも可能です。

ゼンフォースではインサイドセールスやSFAの運用支援を行っています。インサイドセールスの立ち上げや成果が出せないといった課題にお悩みの方はぜひご相談ください。